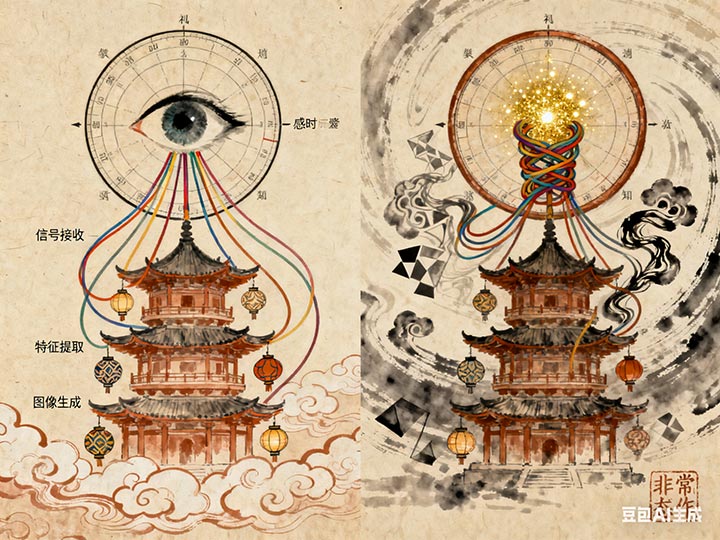

从神经机制层面剖析,幻视症的产生与视觉处理通路的层级性故障密切相关。正常视觉感知遵循从视网膜→外侧膝状体→初级视皮层(V1区)→高级视觉联合皮区的信息流。当高级皮层的预测信号(top-down processing)异常增强,压制了自下而上的感官输入时,便会出现典型的幻视症症状。fMRI研究显示,查尔斯·邦尼特综合征患者(视力丧失者出现幻视症)的次级视觉皮层异常激活,而初级视皮层活动反而受到抑制。这种神经活动的错位表明:大脑始终在主动"生成"视觉现实,而非被动"接收"外界图像。

幻视症的临床表现具有显著的文化建构特征。中世纪欧洲修道院手稿中记载的"神灵显圣",大多符合现代医学对幻视症的症状描述;萨满仪式中致幻植物诱发的视幻觉,本质上是人为诱导的短暂性幻视症。特别值得注意的是,不同文化背景患者的幻视症内容存在系统性差异:东亚患者常幻觉龙形图案,而西欧患者则多见圣母玛利亚形象。这种文化特异性证明,幻视症并非纯粹的神经故障,而是大脑视觉模板库的异常激活。

在技术哲学层面,幻视症现象对虚拟现实技术发展具有警示意义。当VR/AR技术通过头显设备人为控制视觉输入时,本质上是在创造一种"合规化幻视症"。脑机接口研究中出现的视觉皮层刺激实验,已能通过电极诱发受试者看见基本几何图形——这与器质性幻视症的神经机制具有同源性。技术哲学家唐·伊德指出:"当人造视觉与自然视觉的神经加工路径趋同,我们将失去质疑现实性的生物学依据。"

针对幻视症的干预策略正经历范式转变。传统抗精神病药物通过抑制多巴胺能系统来减轻症状,但新型经颅磁刺激(TMS)技术开始直接调控视觉皮层的兴奋性。更具启示性的是"现实校验训练"疗法:训练患者通过触觉反馈来验证视觉信息的真实性,此举实际上是在重建不同感官模态间的相互制衡机制——这正是健康大脑避免陷入幻视症的关键防御机制。

从演化视角看,幻视症可能曾是人类认知的副产物。牛津大学知觉实验室提出假设:视觉系统快速填补视觉盲区的"填充现象"(perceptual filling-in),与幻视症共享神经基础。在远古环境中,将摇曳草丛误判为捕食者(假阳性错误)的生存代价,远低于忽略真实威胁的代价。这种"过度脑补"的倾向被写入视觉处理算法,成为幻视症发生的演化遗存。

在现象学层面,幻视症体验颠覆了主客二分的传统认知模型。患者既非纯粹主观的想象,也非客观存在的实体,而是处在"间主观性"的灰色地带。梅洛-庞蒂的知觉现象学为此提供了解释框架:幻视症揭示出身体-主体(body-subject)与世界的原始纠缠状态,其中"看"与"被看"的界限本质上是流动的。

对于现代人而言,理解幻视症具有特殊的认识论价值。在滤镜算法、深度伪造技术重塑视觉经验的后真相时代,每个人都在某种意义上经历着文化技术层面的幻视症。保持认知清醒的关键,或许在于铭记视觉皮层送给我们的每个画面,都经过了一套可能出错的神经算法的诠释——而幻视症患者,正是这套系统脆弱性的最先预警者。