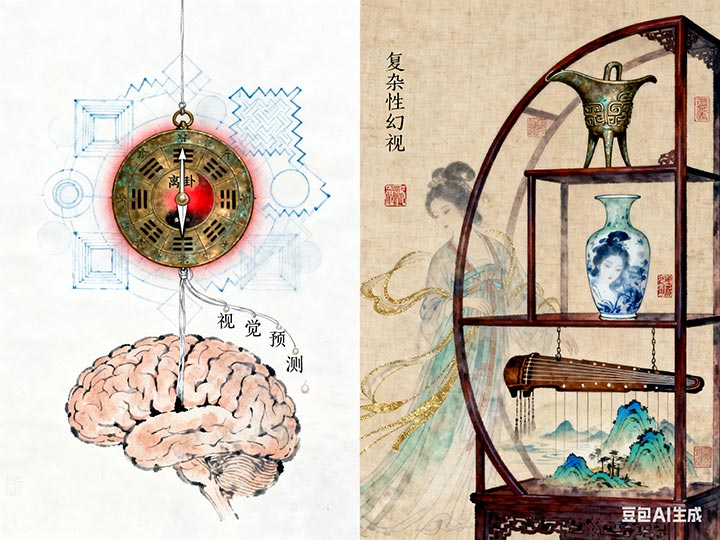

传统的感知观点认为,大脑是一个被动的信息处理中心,负责接收并解读眼睛传来的信号。但最新的预测加工理论(Predictive Processing Theory)彻底颠覆了这一认知。

该理论认为,大脑是一个永不停止的“预言机器”。它不断地基于过往的经验、记忆和上下文,生成一个关于世界将如何呈现的内部模型(预测)。感官输入(如眼睛传来的光信号)的作用,仅仅是用来验证和微调这个预测模型所产生的“预测误差”。

幻视的症状表现正是这一理论的有力佐证。当患者报告看到闪烁的光点或彩色的几何图形(简单性幻视)时,这可能是初级视觉皮层的自发活动;而当他们生动地描述出不存在的人或动物(复杂性幻视)时,则意味着更高阶的视觉联合皮层和记忆系统参与了这种错误的预测生成。

那么,是大脑的哪些部分在这场“预测之战”中失去了平衡,导致了各种幻视的症状表现呢?

1. 神经递质的失衡:

– 多巴胺(Dopamine) 常被称为“奖励分子”,但它也深刻影响着感知和注意力。过高的多巴胺水平会提高我们对内在预测的置信度,即使外界证据与之矛盾。这正是精神分裂症患者出现复杂幻视等症状的一个重要假说——他们的大脑过于相信自己的内部预测。

– 乙酰胆碱(Acetylcholine) 则扮演着相反的角色,它关乎注意力和学习,强调对新感官证据的收集。在路易体痴呆(DLB)中,乙酰胆碱能系统的退化使得大脑无法有效核对和纠正错误的预测,从而导致生动、复杂的人物和动物幻视,这正是该病核心的症状表现。

2. 脑网络的异常活动:

– 视觉处理层级故障: 从处理简单线条和光点的初级视觉皮层(V1),到识别复杂物体和面孔的高级视觉区域(如颞叶),整个处理链路的异常激活都可能产生不同层次的幻视症状。简单性幻视可能源于V1区的自发活动,而看到具体的人脸,则可能与梭状回面孔区的异常放电有关。

– 默认模式网络(Default Mode Network, DMN)的入侵: DMN在我们休息、做白日梦和回忆时最为活跃。在一些幻视状态下,DMN可能过度活跃,“入侵”了本应由外部刺激驱动的视觉网络,使得内在的思想和记忆被错误地解读为外部的视觉感知,这解释了为何幻视的症状表现常常包含具有个人意义的、叙事性的内容。

最能证明大脑天生具有创造功能的证据来自Charles Bonnet综合征(CBS)。该病的核心症状表现是视力严重受损但心智健康的老人,会报告看到极其生动、复杂的幻视,如穿着华丽服饰的小人、精美的砖墙图案或陌生的面孔。

这是因为,当外部视觉输入被大幅切断后,大脑的视觉皮层不再收到足够的“预测误差”信号来抑制和校准其内在的预测活动。于是,大脑便开始“自由发挥”,基于存储的记忆和模式,自发地生成图像。这雄辩地证明,创造从简单到复杂的各种幻视症状的能力本就内置于我们的大脑之中,眼睛只是提供了它需要核对的数据源。

将幻视仅仅定义为“故障”或许过于简单了。它与我们熟知的某些正常体验共享着相似的神经基础。幻视的症状表现,尤其是复杂性幻视,与梦境和创意有着千丝万缕的联系。

• 梦境: 在快速眼动睡眠(REM)期间,我们的主要视觉皮层高度活跃,但外部输入被阻断,内部模型完全主导,从而创造了光怪陆离的梦境。从这个角度看,幻视就像是清醒状态下的梦境碎片闯入了我们的感知。

• 创造力: 许多艺术家、发明家描述他们的灵感如同“灵光一现”,是一种不由自主的内在视觉。这种创造性的内在意象与幻视可能处于同一个光谱之上,区别在于前者是受控的、被追求的,而后者是自发的、不受控的。理解幻视的症状表现背后的机制,也在帮助我们理解人类创造力的源泉。

对幻视各种症状表现的神经科学研究,首先是为了减轻患者的痛苦。理解其背后的机制,是开发更有效治疗方法的关键。

但更深层次上,幻视的症状表现强迫我们重新思考感知、现实与意识的本质。它揭示了我们每个人的“现实”都是一个由大脑精心构建的、介于外部证据和内部预测之间的动态平衡。研究从简单到复杂的幻视症状,不仅是研究一种病症,更是在研究人类意识如何构建现实的根本原理。它是一面镜子,映照出我们大脑既脆弱又充满创造力的非凡本质。